長野県安曇野にあるオーガニックブルーベリー農園「ブルーベリーの森あづみの」

ブルベリー栽培の適地を考えるにあたり、「土壌」や「地形」などは極めて重要だと考えています。

ブルーベリーの栽培に適した土とは何でしょうか?

今回は、ブルーベリーの栽培に適した土と実際に農園でやってみた土壌の水はけの実験について書いてみました。

ブルーベリーは何よりも「水はけの良い土」が大切

ブルーベリーの栽培に適した土は「水はけのよい酸性土壌」です。

さらに、一番大切なポイントは「水はけ」です。

土壌を酸性に調整することも大切ですが、水はけの方が大切です。

ブルーベリーは環境さえ整えれば基本的に強靭な作物ですが、水はけが悪いと生育が悪くなり、枯れてしまうこともあります。

土壌酸度が多少ずれていても枯れることはありませんが、水はけは何よりも優先されます。

水はけの良い土とはどんな土か?

水はけのよい土とはどんな土でしょうか?

まず、土壌の分類から見ると、火山灰質や砂質土壌が該当し、特に火山灰質の「黒ボク土」とよばれる有機質が多く含まれる土壌が日本でのブルーベリー栽培には最も適していると言われます。

昔からのブルーベリーの産地の多くは「黒ボク土」が分布している地域となります。

また、植物の根と微生物などの共同作業で土が「団粒構造」と呼ばれる、大小の粒がほどよくまざった土の構造を作っていることも、水はけに影響します。

さらに、ミミズの穴やもぐらの穴、植物の根が深くまで張ることでも、水はけのよい環境になっていきます。

ブルーベリー農園の水はけ実験の様子を紹介

ブルーベリーの森あづみののある畑の土は「黒ボク土」です。

数年前に、実際に簡単な、水はけの検証実験をやってみたので、紹介いたします。

(ブルーベリーの作業便利帳(石川駿二、小池洋男:農文協)P30図5 を参考に作成)

園地に穴を掘り、水を溜め、半日程度で浸透するかどうかで浸透性を判断する簡単な実験です。

まずは、深さ40cm程度の穴を掘ります。

直径も40cmほどが良いでしょう。

滞水するまでたっぷりと水を入れます。

早い段階でだいぶ水が減ってきました。

2時間20分程度が経過した頃、ほぼ水が無くなり、半日どころか、2時間半足らずで浸透してしまいました。

水はけの良いブルーベリーに適した土だということがかなりよくわかりました。

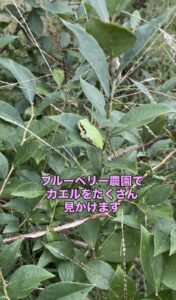

さらに水はけを助けてくれる生き物たち

この時に、水はけを助けてくれる生き物たちも観察することができました。

トンネルをほりながら移動したり、土を食べて糞をしたりするミミズ。

土壌深くまで根を張り、根が枯れることで、排水性をよくしてくれる雑草の根。

一般には害とされるコガネムシやモグラなども土を掘りながら水はけをよくしてくれます。

(↑ミミズが多くみられます。土の中を移動し、大小のトンネルを作ったり、土を食べて糞をすることで団粒構造を作ってくれます。)

(↑ミミズの通った穴。通気性や排水性を良くしてくれます。)

(↑コガネムシの幼虫。ブルーベリーの根を食べてしまうこともありますが、土の中を移動することなどで、通気性の良い土壌を作ってくれます。)

(雑草などの根。ほとんどは深さ20cm程度の範囲にありますが、イネ科雑草などは30cm以上の深さにも根がありました。)

まとめ

ブルーベリー農園では、集中豪雨の後でさえも、水たまりを見たことがありません。

今回実験してみて、その理由にも納得です。

農地を探していた頃、黒ボク土が分布する山麓の農地を中心に探し、見つけることができました。

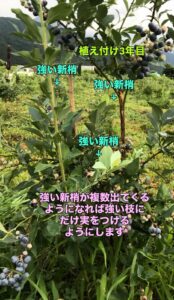

ブルーベリーを植えてから今年で7年目ですが、よく生育してくれています。

今振り返ってみると、ブルーベリーに適した土壌に即して、農地を探していたことは無駄ではなかったと思っています。