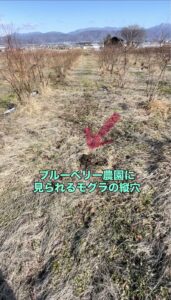

長野県安曇野にあるオーガニックブルーベリー農園「ブルーベリーの森あづみの」

普段は、オーガニックブルベリーの生産販売や摘み取り体験などをメインに活動していますが、ハーブやナッツ、野菜なども育てています。

野菜づくりは、もともと私(園主)の趣味でした。

現在も野菜は自家消費用が中心ですが、時々、販売なども行っています。

実は、ブルベリーの野菜づくりの方が栽培歴が長く、10年以上やっています。

一昨年から「菌ちゃん農法」にチャレンジしています。

「菌ちゃん農法」2年目の畝の様子を紹介します。

菌ちゃん農法とは

「菌ちゃん農法」とは、吉田俊道さんという方が、提唱、普及している栽培方法です。

落葉や枝、木材など、身近な資源を活用し、糸状菌を中心に微生物が豊富な、森林の土に近い状態に近づけていく栽培方法です。

身近な有機質資材以外の、肥料や農薬などは使用しません。

以前から、ある「炭素循環」農法の一種とも言えると思います。

細かく言うと、いろいろあると思いますが、キノコの菌床などを使用せずに、土着の糸状菌を、活用する点などが、異なるように思います。

「菌ちゃん農法」2年目の畝の様子

「菌ちゃん」畝にタマネギなどを植えたので、ついでに土の様子を見て見ました。

マルチの中を見て見ると、糸状菌がいました。

場所によっては、塊のようになっている、通称「はんぺん」が見られました。

1年目の時は、重石が足りなくて、畝の表面が乾燥気味になり、あまり糸状菌が増えませんでしたが、2年目の春に、重石を増やしたのが良かったかもしれません。

「菌ちゃん農法」のワークショップなどに参加した際にお聞きした話ですが

なぜ、糸状菌が増えると、肥料などを施さなくても良いのかは、はっきりとは、判明していないようです。

現在、様々な機関が注目しており、これから、少しずつ明らかになっていくだろうということでした。

これまで、いろいろと試行錯誤して、無肥料での野菜栽培をやってきました。

肥料を施さないと、成長が遅く、品種や作物によっては、全く、収穫ができないこともありました。

植物の刈草などを敷いていくと、一定の期間が経過すると、急に野菜が育ちやすくなりました。

森林と比較すると、畑は、残渣を持ち出すことが多いので、炭素分の蓄積が不足し、糸状菌は少ない場合が多いと言えます。

菌ちゃん農法は、この動きを短期間に行える工夫の一つように思います。

草本でも木本でも、植物の残渣に含まれる窒素分は、比較的早くなくなっていきますが、燃やさない限りは、炭素は残り、どんどん蓄積されていきます。

意外と知られていませんが、有機肥料を与えた場合でも、窒素分は速く減少していくのに対して、炭素はどんどん蓄積されていきます。

炭素分が多くなってくると、糸状菌が活動しやすい環境となります。

ここからは、私の推測ですが、連動して、他の細菌類なども、含めて、微生物の生態系や植物との共生関係が整いやすく、植物が必要な物質の循環や供給もよいバランスになるのかもしれません。

「菌ちゃん農法」は、私がこれまで試してきた、自然農法的な手法に比べると、取り組みやすいように工夫されていて、結果もでやすいと感じています。

個人的には庭などの手入れででてくる、枝や落葉などを有効活用できる点は、とても気に入っています。

もちろん、菌ちゃん農法もよいことばかりではありません。

高畝をつくるのがとても労力がかかったり、一般的な農業機械の想定している規格ではないため、人力作業が多くなってしまう点も大変です。

菌ちゃん農法に限らず、栽培方法は、完璧なものはなく、また、それぞれの手法にも優劣があるわけではなく、

栽培方法だけで、全ての問題を解決できるものは、存在しないと考えています。

いかに、自分の中で消化しながら、目的や栽培する環境に合った形で、「自己適用」させていくのかが、大切なことだと思います。