「ブルーベリーの森あづみの」がある長野県安曇野市も、多くの木々が新芽を伸ばし、花を咲かせています。

もちろん、ブルーベリーもです。

「芽」が活動をはじめる春は、植物ホルモンの働きがよくわかる季節でもあります。

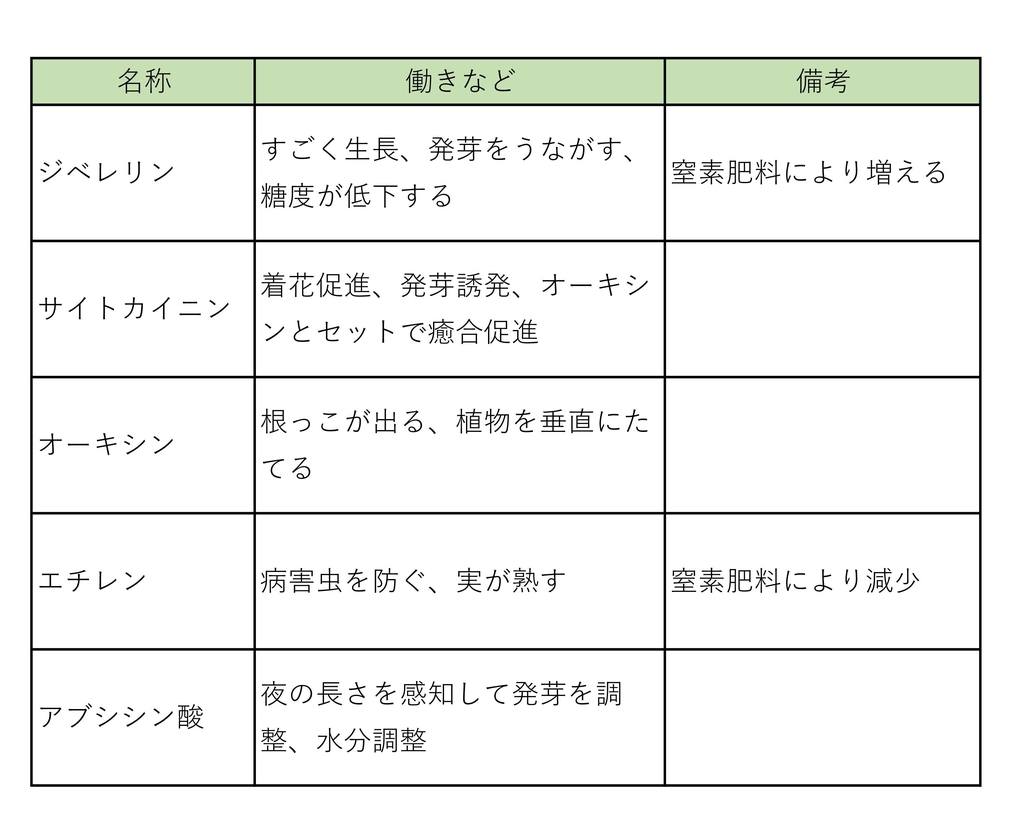

植物ホルモンとは、植物の体内で作られ、生命活動に大きく影響を与える物質です。

剪定や誘引、施肥など、ほとんどの農作業が、植物ホルモンを刺激し、植物への働きとなります。

例えば、剪定で強く切り返すことで、植物ホルモンのジベレリンが強くなり、伸長成長が強くなるといったことが起こります。

ブルーベリーの花を見て見ると、頂部に近いところは花が遅いことがわかります。

花芽はしっかりついていますが、下の方の枝とはかなり違うようです。

これは、頂部付近は、樹高を伸ばす伸長成長(栄養成長)が強く、ジベレリンが強く働きいているためだと思われます。

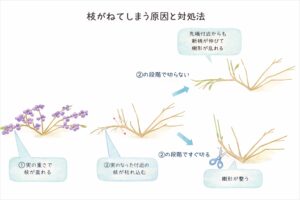

こちらは、直立気味になる品種の枝を少しだけナナメに誘引したものです。

枝が硬く直立気味になるティフブルーなどに品種は、「車枝」になりやすく、扱いが不便なので、下の垂れ下がり気味の枝と結びつけて、ナナメに誘引してみました。

植物ホルモンのオーキシンの働きで、枝の背面部に強い枝が伸びていることがわかります。

車枝を解消し、最終的に扱いやすい樹形にしていくため、試行的にやってみました。

樹形が枝の伸びに大きな影響を与えており、樹形をつくる剪定や誘引は、植物ホルモンの働きを理解することが大切のように思います。

私も完全には理解しきれていないかもしれませんが、植物や自然・生き物のしくみを知りたいという気持ちが昔からすごくあって、今、たくさんのことを実践で学べるのは本当に楽しいと感じています。

ブルーベリー狩りや直売・通信販売等のブルーベリシーズンまであと、3カ月程、楽しみながら、がんばっていきたいと思います。